< インド沖縄民謡公演のご案内 >

「沖縄の島々の歌 ~歌と三線・太鼓が織りなす沖縄の伝統音楽~」

在ムンバイ日本国総領事館は、国際交流基金と共催で、日印文化交流及び対日理解促進のため、プロの沖縄民謡音楽家をインドに招き、沖縄民謡公演「沖縄の島々の歌 ~歌と三線・太鼓が織りなす沖縄の伝統音楽~」を下記のとおり開催いたします。

インドにおいて、日本伝統文化の一つである沖縄民謡を聞くことをできる貴重な機会ですのでみなさまもぜひお楽しみ下さい。

記

日 時 : 2009年11月15日 (日曜日) 19:00~ (約2時間、途中休憩有り)

会 場 : Y B Chavan Centre Nariman Point, Mumbai, Maharashtra

( 地 図 : Y B Chavan Center のGoogle Map へのリンク )

料 金 : 入場無料(総領事館で入場券を配布しております。セキュリティチェックの場所で入場券をお受け取り下さい。)

演奏者:

■ 大島 保克 OSHIMA Yasukatsu (歌、三線)

■

鳩間 可奈子 HATOMA Kanako (歌、三線)

■

サンデー(仲宗根 哲) Sunday(NAKASONE Satoshi) (島太鼓、囃子)

概 要:

日本の中でも独特の豊かな歌文化が育まれてきた地域の一つ、沖縄から、美しい歌の公演を届けます。

まっすぐのびやかに響く美しい高音の女声と、しっとりと情景を浮かび上がらせるような温もりある男声の魅力、そして双方の掛け合いによって編み出される彩り豊かな歌の数々をインドに響かせるのは、鳩間可奈子(歌、三線(さんしん))と大島保克(歌、三線)。そこに、サンデーこと仲宗根哲(島太鼓、囃子)による島太鼓が、しっとり聴かせる穏やかな曲や、観客を巻き込むような朗らかな楽しい曲に、それぞれの世界観をより鮮明にするようなリズムを加えます。

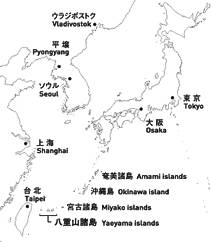

「沖縄」と一言で言っても、それぞれの島・各地域で言葉や文化は異なります。歌についても同様で、地域によって独特のスタイルや曲がありますが、大まかには「沖縄本島周辺の歌」「宮古諸島の歌」「八重山諸島の歌」に分けられます。今回は3名の奏者のふるさとである石垣島を含む八重山諸島の歌が公演の中心となります。

また、今回の公演の中でも演奏される三線(さんしん)は15世紀前後に中国から沖縄に伝来したと言われており、それ以前の歌は、手拍子などに合わせてアカペラで歌われていました。今回の公演では「三線が伝来する前、手拍子などで歌われていたアカペラの古謡 ~ 三線が伝わった後の歌 ~ 近現代に作られた歌」という流れに従って、沖縄の歌の多彩な魅力をインドの人々にお届けします。

演奏予定曲のご紹介(一部):

1. まつぃんがねゆんた

「ゆんた」とは、三線が中国から伝来し、沖縄各地で広く演奏されるようになる前から、沖縄の八重山諸島において人々が共同作業を行う際に歌われていた歌を指す言葉です。無伴奏や手拍子で歌われ、男女が交互に掛け合いで歌う歌が多く、「安里屋(あさどや)ゆんた」「崎山(さきやま)ゆんた」「まやゆんた」など、沢山の「ゆんた」が八重山諸島各地に歌い継がれています。

「まつぃんがねゆんた」では、「松金(まつぃんがね)」という「まいふなー(お利口、賢い)」な男が苦労しながら立派な家を建てた物語が歌われています。

2. とぅばらーま

「とぅばらーま」は、八重山諸島に古くから歌い継がれる歌の中でも最も有名な歌の一つです。「とぅばらーま」という言葉の意味については、男女が相手を訪ねることを表すとか、愛しい男性への呼びかけの意であるなど、諸説があります。歌詞は無数に存在し、その時の気持ちを即興で歌詞にして歌われることも多く、今も新しい歌詞が生まれ続けています。

古くからある有名な歌詞として、次のような内容のものがあります。

「仲道道(なかどうみち)を何回も通ったが、仲筋(なかすじ)家の愛しい人は会ってくれなかった」

「海をみれば故郷八重山を思い出し、山を見れば生まれた島を思い出す」

「着物入れの底から花染めの手拭いを取り出し、残り香に恋人を思い出す」

3. 渡(わた)りゾウ・瀧落菅撹(たちうとぅしすがかち)・江佐節(えさぶし)

沖縄の音楽では、三線は歌の伴奏楽器という位置づけであったため、三線の独奏曲は少ないのですが、その一つが「渡りゾウ」「瀧落菅撹」です。18世紀ごろ日本の薩摩から伝わったとも言われる楽曲で、古典(沖縄本島にあった琉球王朝の宮廷音楽)の楽曲として伝えられ、広く演奏されるようになりました。縁起がよくおめでたい歌詞が歌われている、勇壮で律動的な「江佐節」と合わせて、本公演では伴奏の太鼓のダイナミックな演奏がききどころとなります。

演奏者の詳細プロフィール:

■ 大島 保克 OSHIMA Yasukatsu (歌、三線)

1969年沖縄県石垣島白保生まれ。父方は「ひばり」の屋号で呼ばれる村の歌い手の家であり、母方に八重山の古典民謡(安室(あむろ)流保存会)の師範と教師の祖父母を持ち、父方のおば三名が踊りの師範・教師をつとめるなど、芸能に囲まれて育つ。現在は、出身地である八重山諸島のみならず、沖縄本島・宮古諸島など沖縄全域の、古くから伝わる島唄・古典音楽を丹念に掘り下げうたい継ぐと同時に、自作のオリジナル楽曲も積極的にうたう唄者(うたしゃ)として演奏活動を行う。国内のほか、海外でもヨーロッパ、北米、南米、延べ20カ所以上で公演。これまで5枚のソロアルバム、2枚のコラボレーションアルバムをリリース。最新作はアメリカ人ピアニスト、ジェフリー・キーザーとのNY録音アルバム。楽曲提供、朗読CDの音楽担当など参加作品も多数。

公式Webサイト:http://www.oshimayasukatsu.com/

■ 鳩間 可奈子 HATOMA Kanako (歌、三線)

石垣島出身、小学校三年生の時 鳩間島に住む祖母から三線を教わったのをきっかけに八重山民謡を習い始める。

小学校卒業後、両親の出身地でもある鳩間島で祖母、曾祖母と同居し鳩間中学校に通った。

1998年、TV番組で鳩間島を訪れた知名定男にその歌声を見出され「千鳥」でCDデビュー。

2000年、九州・沖縄サミット開催記念事業として行なわれた国際交流基金主催欧州公演(ロシア、フランス、イタリア)に、沖縄芸能派遣団の一員として参加

2001年CDアルバム「ヨーンの道」を発表、2008年2ndアルバム「太陽ぬ子」を発表し、活動の幅を広げている。

公式Webサイト:http://www1a.biglobe.ne.jp/dig/profile_kanako.html

■ サンデー(仲宗根 哲) Sunday(NAKASONE Satoshi) (島太鼓、囃子)

大阪生まれ。小学校5年から、両親の故郷、石垣島白保で育つ。琉球・八重山の古典音楽および民謡の島太鼓による囃子、また伝統的奏法をベースにバンド・パーカッショニストとして幅広く活躍中。現代沖縄音楽シーンを牽引する島唄歌手、新良幸人(あらゆきと)とともに沖縄を代表するバンド・パーシャクラブのメンバーでもある。従来の島太鼓とはひと味違う演奏スタイルとステージにおける存在感より、多くのミュージシャンから厚い信頼を集め共演している。国際交流基金主催の中国、モンゴル、中東の海外公演等にも参加。

公式Webサイト:http://www.cosmos.ne.jp/~parsha/sunday_prof.html